アイアンが安定して簡単になる!?「ワンスイング理論」を徹底解説

ゴルフのスコアアップには、アイアンの安定が欠かせません。

しかし、実際にアイアンを打ってみると

「ミドルアイアン・ロングアイアンがうまく当たらない」

「番手ごとにスイングが変わるので合わせるのが難しい」

「各番手でのボール位置、アドレスの調整方法がわからない」

などと、悩みが尽きないのが現実です。

この記事では、アイアンショットが安定しない原因と、その原因を解決してアイアンが簡単に安定するようになる「ワンスイング理論」について詳しく解説します。

1. アイアンショットが安定しない原因とは?

まずは、アイアンスイングがなぜ安定しないのか、その主な原因を見ていきましょう。

アイアンの構え方(アドレス)

ゴルフにおいて、正確なショットを打つためにはアドレス(構え方)が非常に重要です。

特にアイアンの場合、番手ごとにシャフトの長さや重量、ライ角などのスペックが異なるため、それぞれのクラブに合わせて構えを微調整する必要があります。

クラブを持ち替えるたびに、自分のアドレスやスタンス、姿勢などを細かく調整しなければならないことが、番手の多いアイアンショットの難しさの原因の一つと言えるでしょう。

アイアンの打ち方・スイング

上記で解説した通り番手ごとにアドレスが変化するため、当然スイング自体も各番手に合わせて変える必要が出てきます。

また、たまたまナイスショットが出ても、そのときのスイングを毎回再現するのは簡単ではありません。

スイングごとにクラブから「何が良く、どこが悪かったのか」という手がかりを得られないと、良いショットの再現性を高めにくくなります。

アイアンのボール位置

さらに厄介なのが、番手が変わるたびにボールの位置を微妙に調整しなければならない点です。

番手ごとに最適なボールポジションはわずかに異なるため、構える度に「ボールを足のどのあたりに置くか」(ボールを身体からどれくらい離して置くかの上下位置と、ボールを左足寄りに置くか中央に置くか右足寄りに置くかの左右位置)を瞬時に判断しなければなりません。

練習場で繰り返し確認していても、実際のラウンドでは傾斜の違いなどの変数も加わりその調整がより複雑になります。

この細かな位置合わせがうまくいかないと、ミスショットにつながりやすく、スイング全体の再現性も低下してしまうのです。

練習時間の不足

そもそも、5番からPW(ピッチングウェッジ)まで、番手ごとに違うスイングを体に馴染ませようとすると膨大な練習時間が必要です。

忙しい現代人にとって、これはかなり大きなハードルといえるでしょう。

2. ワンスイング理論で一つの型を覚えれば安定

こうした悩みを一挙に解消するのが「ワンスイング理論」です。

この理論は、「すべての番手を同じスイングで打つことを可能にする」革新的なアプローチで、

全番手で共通のアドレス

全番手で共通のスイング

全番手で共通のボールポジション(ボール位置)

を実現します。番手ごとに構えや振り方を変える必要がなくなるため、再現性が大幅に向上し、ショットも安定します。

この理論を実現するには、全番手で長さ・重量を統一した「ワンレングスアイアン」を使用します。

ワンスイング理論はワンレングスアイアンで実現可能

「ワンレングスアイアン」とは、本来番手ごとに長さが変わるアイアンを、すべて同じ長さ・重さに統一したクラブです。

そのため、番手ごとにアドレスを変える必要がなく、ショットの安定性が高まります。

一度ひとつの番手でアドレスを覚えてしまえば、あとは番手を変えるだけで適切な距離の打ち分けができるようになるのが大きな特徴です。

ワンレングスアイアンを使用したワンスイング理論であれば、上記で列挙したアイアンショットが安定しない原因を解決することができます。

① すべての番手スイングとアドレスを統一できる

ワンレングスアイアンの最大の魅力は、「すべての番手でスイングとアドレスを完全に統一できる」点にあります。

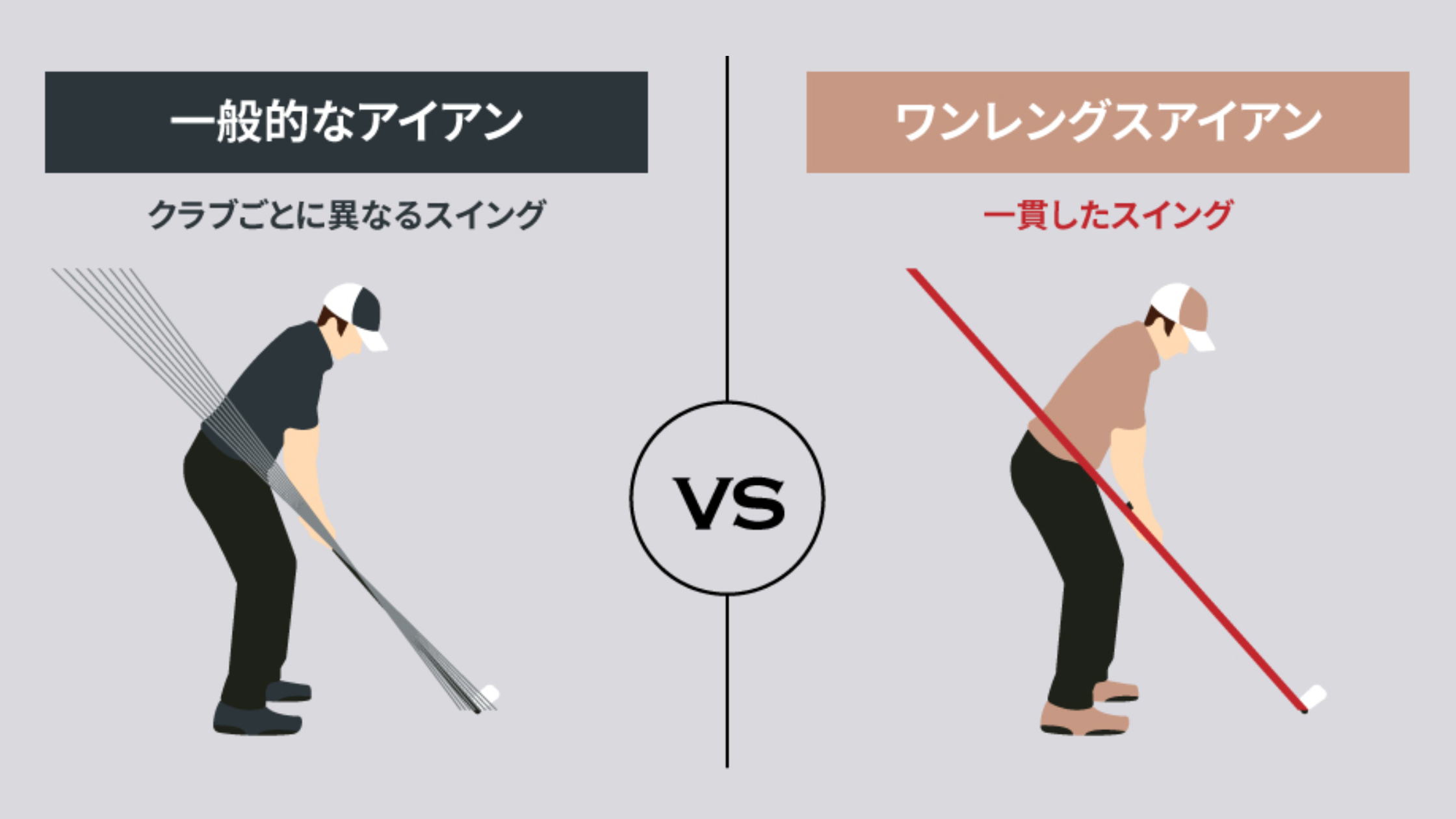

通常のアイアンセットでは、4番からピッチングウェッジ(PW)までクラブの長さやライ角がばらつくため、番手ごとにスイング軌道を変えなければなりません。

長い番手はフラット、短い番手はアップライトと、異なる感覚を身につける必要があり、これがミスショットの誘因になることもしばしばです。

一方、ワンレングスアイアンは全番手で長さ・ライ角を統一しているため、4番でもピッチングでも同一のアドレスで同一のスイングを再現できます。

その結果、ショットの再現性が飛躍的に高まり、プレー全体の安定感が向上。

「番手ごとにスイングが変わってしまう」という悩みを抱えるゴルファーにとって、大きな助けとなるでしょう。

さらに、練習では1つのスイングだけに集中できるため練習効率が上がり、ラウンド中においては番手ごとに調整する際の迷いも軽減。結果としてスコアアップを後押ししてくれます。

②ボールポジション

ワンレングスアイアンのもう一つの大きな魅力は、「すべての番手でボールポジションを統一できる」点です。

従来のアイアンでは、番手ごとにボールを置く位置を変えなければなりません。たとえば、右打ちなら4・5番は左足寄り、7番はスタンス中央、ピッチングウェッジは右足寄り――といった具合に細かく調整する必要があり、これが混乱やミスショットの原因になりがちです。

ワンレングスアイアンは全番手で長さ、重さとライ角が共通しているため、常に同じ位置にボールをセットすればOK。

4番でも7番でもピッチングウェッジでも、位置を変える手間が不要です。これにより打つ前の迷いが減り、ショットの再現性が向上。

さらに練習でも「この番手はどこに置けばいいのか?」と試行錯誤する必要がなくなるため、効率的に上達できます。

【なぜワンレングスアイアンを用いてワンスイング理論を実践すると、アイアンが安定するのか?】

実際のコースラウンドで番手ごとに長さ、重さが異なる一般的なアイアンを用いると、番手ごとに上記で解説した

「①アドレス」

「②スイング」

「③ボールポジション」

という3つの変数に加え、ボールを打つ場所ごとに異なる

「④傾斜」(つま先上がり/下がり、左足上がり/下がり)

という4つの変数に即座に対応して毎回ショットを打たないといけません。

しかし、ワンスイング理論を用いると

「①アドレス」

「②スイング」

「③ボールポジション」

という3つの変数は全て1つに統一することができ、意識する必要がなくなります。

そのため、

「④傾斜」

という1つの変数のみへ対応するだけでよくなります。

つまり、ワンレングスアイアンを使ったワンスイング理論を用いるとこれまで4つの変数に対応が必要だったアイアンショットが1つの変数への対応のみで良くなるため、アイアンショットが安定するようになるのです。

【ワンスイング理論(ワンレングスアイアン)がオススメの人】

-

番手ごとの構えやスイングをシンプルに統一したい方

すべての番手を同じアドレスとスイングで打てるため、セットアップ時の迷いがなくなります。 -

ロングアイアンへの苦手意識をなくし、ショートアイアンと同じ感覚で振りたい方

8番アイアンと変わらないスイングでロングアイアンが打てるので、苦手克服がスムーズです。 -

練習時間を効率化し、短期間でスコアアップを狙いたい方

1本の番手をマスターすれば全番手に応用できるため、限られた練習時間を有効活用できます。

【ワンスイング理論(ワンレングスアイアン)が合わない人】

-

通常の長さのアイアンでミドル・ロングアイアンがすでに得意な方

番手ごとの長さと重量差による距離コントロールに慣れている場合、ワンレングス設計に違和感を覚えることがあります。 -

番手間の距離階段が問題なく作れている上級者

既に全番手のアイアンが得意で、既存のアイアンの距離感を壊したくない、あるいは番手ごとの細かなフィーリングを重視する方には、ワンレングスアイアンの特性がマッチしないかもしれません。

3. まとめ

ワンスイング理論を実践するうえで最も重要なのは、適切なクラブ選びです。アイアンショットが不安定になる根本原因は、番手ごとに

異なるアドレス

異なるスイング

異なるボール位置

といった複雑な調整が求められる点にあります。 この悩みを一挙に解消するのが、ワンレングスアイアンを用いた「ワンスイング理論」です。

すべての番手で同一の構えとスイングを再現できるため、余計な調整や迷いがなくなり、ショットの安定性が飛躍的に向上します。

さらに注目すべきは、NOOGアイアンに採用されている軟鉄鍛造のヘッドです。

芯をとらえたときと外したときの打感が明確に異なるため、練習中に「今のは芯を捉えたナイスショット」「今のは芯に当たっていないミス」というフィードバックを即座に得られます。

1番手分練習すると5〜7番手分の練習効果を得られる「ワンスイング理論」との相乗効果で、1回の練習ショットから得られる学びが何倍にも増加し、PDCA(計画→実行→振り返り→改善)のサイクルが加速。

単に球数をこなすだけの練習から、仮説検証を繰り返しクイックに成果が見える効率的な練習へと進化します。

ワンレングス設計と軟鉄鍛造ヘッド――。この二つの強みを兼ね備えたNOOGのワンレングスアイアンは、アイアンショットにまつわる悩みを根本から解決し、確かな上達へ導きます。

【商品ページはこちらから】